食育YES・NOチャート

くまもとの「食」 ~くまもとで育み くまもとで味わう~

「くまもとらしさ」を感じていますか?

市民の大半が食生活面で「くまもとらしさ」を感じることとして「水がおいしいこと」「果物、野菜、米など農作物がおいしいこと」と感じているほど、おいしい農水産物に恵まれた都市です。

四季の折々にくまもとらしさを感じ、郷土への愛着と誇りを育てるために、熊本市産品の学校給食での利用や飲食店などへのPRを促進し、熊本で生産された農林水産物は熊本で消費する、地産地消を推進しています。

地産地消を知っていますか?

地域生産地域消費の略語で、地元で生産された農産物等を地元で消費することです。広い意味では、産地と消費者との物理的な距離のみならず、心理的な距離を縮めることも含めるという考えもあります。

わが国の食料自給率は世界の先進国の中でも最低の水準であり、「食」を大きく海外に依存しています。世界情勢の変化に伴い、輸入がストップしてしまった場合、国民の食料を維持していくことができません。

国民一人ひとりが、この危機的状況を認識し、食料自給率を上げるためにも、地元でとれた新鮮な食材を、その旬を感じながら味わう「地産地消」を推進していくことが必要です。

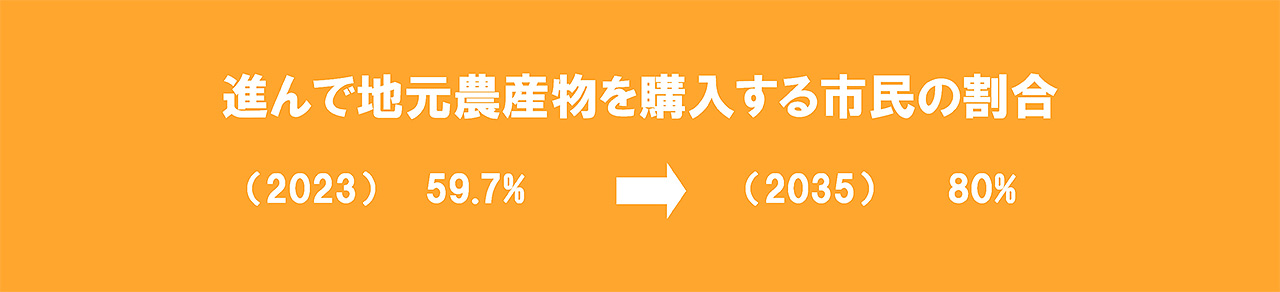

熊本市の検証指標

関連リンク

熊本市の農産物については

熊本育ちの伝統・特産野菜について知りたい方は

「食」と農業 ~交流で深める「食」への理解~

体験を通して、「食」の大切さを実感しよう

また、消費者が直接農林水産業を体験することで、限られた国土や水資源といった自然の恵みの上に貴重な食糧生産があること、「食」という行為は動植物の命を受け継ぐ行為であること、私たちの食生活は生産者をはじめ、加工や流通など多くの人々の苦労や努力に支えられていることを実感し、そのような生産者と消費者との交流によって信頼関係を築くことではじめて消費者は「食」に対する安心感を得ることができます。

そこで熊本市では、実際に農林漁業を体験するグリーンツーリズムや教育ファームなどを支援し、農林水産業(生産者)と都市住民(消費者)の「顔の見える」関係を構築していきます。

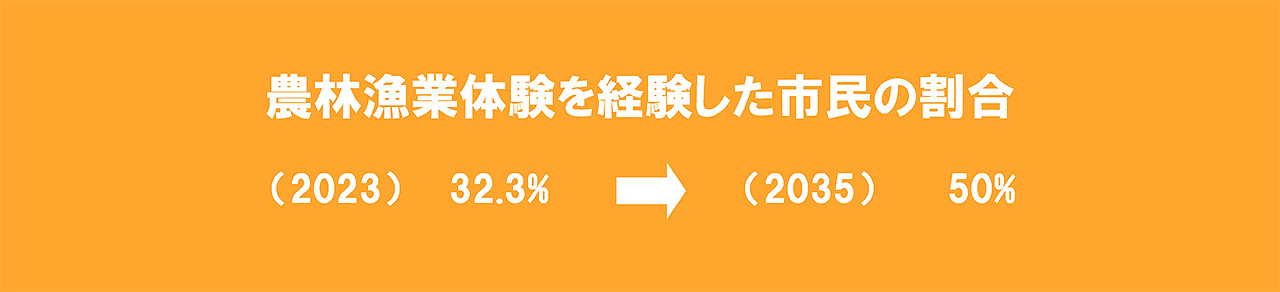

熊本市の検証指標

関連リンク

熊本市の農水産業については

「食」と水 ~くまもとの飲用水は100%地下水!~

日本一の「くまもとの水」を大切に

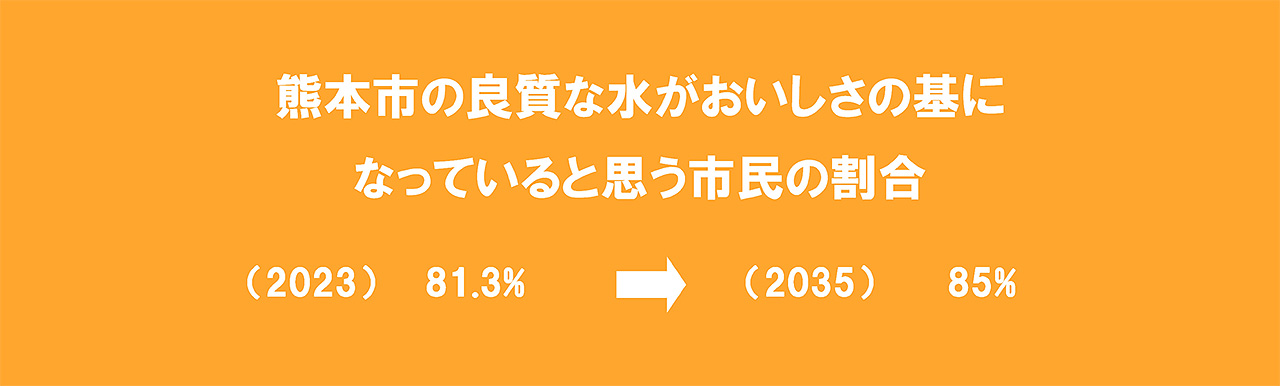

本市がおこなったアンケートで、「良質な地下水が食材や料理のおいしさの基になっている」と思う市民は8割にのぼるなど、「おいしい水・おいしい食材」に恵まれた都市です。

そこで「くまもとの水」という貴重な財産を守り、次世代へ継承するために、市民一人ひとりが「くまもとの水」は限りある資源であるということを再認識し、節水を心がけることが必要です。

熊本市は「2013国連“生命の水(Wate for Life)”最優秀賞」を受賞しました

国連は、2005-2015を“生命の水(Water for Life)”行動のための国際10年と定め、世界の各都市で行われている優れた水管理を推進しています。その中で、特に顕著な取組み事例を2011年から「国連“生命の水(Water for Life)”最優秀賞」として「世界水の日」(3月22日)に表彰しています。 熊本市は、人口74万人の水道水を100%良質で清れつな地下水でまかなっている、全国でも例を見ない都市です。この地下水を守るために、熊本県及び近隣市町村と協力した「水源かん養林の整備」や「転作水田を活用した地下水かん養事業」、熊本地域の地下水保全を推進することを目的とした「(公財)くまもと地下水財団」の設立など、広域での保全活動に取組んでいます。この賞は、行政区域を越えて自治体・関係事業者・住民が連携した、長年にわたる地下水保全の取組みが世界で高く評価されたもので、熊本市が日本で初めて受賞しました。

熊本市の検証指標

関連リンク

くまもとの水についてもっと知りたい方は

「食」を伝える ~伝え、受け継ぐくまもとの「食」~

くまもとの伝統料理を知っていますか?

熊本にも古来から食材の味を生かした素朴な調理法によるさまざまな郷土料理があります。これらくまもとの伝統や食文化を継承していくために、学校では、給食に郷土料理や行事食を取り入れたり、地域では、食生活改善推進員などが中心となり「郷土料理講習会」を開催しています。また、伝統料理(行事食等)や郷土料理に関する情報を収集し、ホームページや広報誌を通して発信しています。

そのほか、九州の中心に位置する地理的特性からも、県内外の食文化を織り交ぜながら、地元産物を用いた新しい料理や加工食品の開発など、新たな食文化の形成へ向けた取り組みもおこなっています。

熊本市民が後世に伝えたい郷土料理や伝統料理

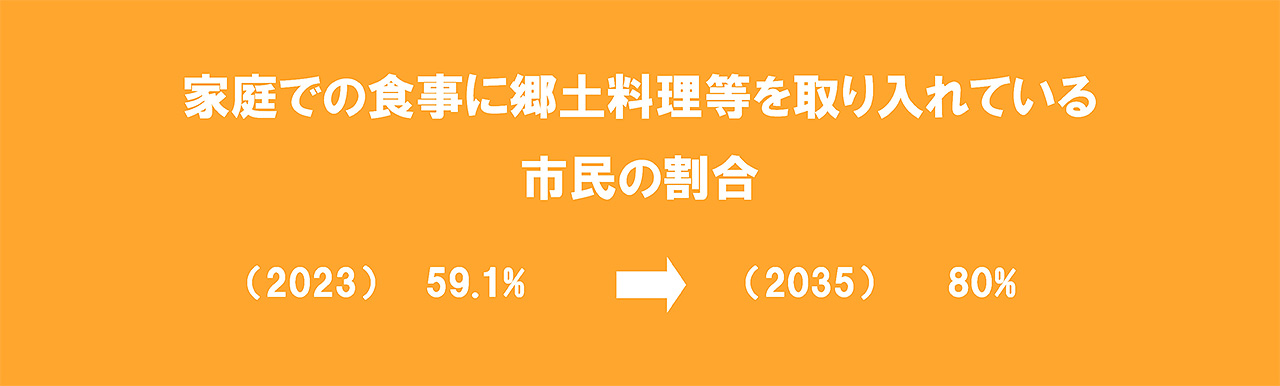

熊本市の検証指標

「食」と食料廃棄 ~「もったいない」で守る くまもとの恵み~

「もったいなか」の復活を

熊本市では、1人1日あたりの家庭ごみ処理量(資源化量を除く)は、2009年に家庭ごみ収集の有料化や2010年にプラスチック製容器包装の分別収集を開始したことにより、2010年度のごみ排出量から大きく減少しました。近年ではおおむね横ばいの状況です。

熊本市がおこなったアンケートでは、ごみを少なくするため「買いすぎ」「作りすぎ」をしないように「いつも心がけている」市民は3人に1人でした。

バイオマスとは

農林水産物・稲わら・籾殻・食品廃棄物・家畜排せつ物・木くず等の動植物から生まれた資源で、火力等のエネルギーや物質に作り変えることによって、地球の温暖化を防いだり、自然のものを無理なく活用するという循環型社会を作っていくことができるようになります。

熊本市の検証指標

関連リンク

ごみ・リサイクルについてもっと知りたい方は