文字サイズ

小さく

標準

大きく

食育YES・NOチャート

「食」と会話 ~「健康」の始まりは「楽しい食卓」から~

「家庭力」の向上を

親しい人や大好きな人と一緒に食べる食事は一段とおいしく、一緒に食べる人との信頼感や安心感を深めるものです。

しかし近年、核家族化等ライフスタイルの変化により、家庭の「食卓」でのコミュニケーションを通じた、食事のマナーや食文化の伝承などがおこなわれず、本来家庭が持つべき『家庭力』が減退しつつあります。

「食育」の基本は「家庭」であり、「健康」の始まりは「楽しい食卓」にあります。

動植物の命をいただくことで、自分の身体が成り立っていること、食物を育ててくれた人やおいしく調理してくれた人への感謝のために「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつや、「いつもありがとう」「おいしかった」の言葉かけから、家庭での食育を始めてみましょう。

また、熊本市がおこなったアンケートでは、食育に対する意識や実践度は、男性より女性が高くなっています。家庭での食育を進めるために、みんなで食事づくりや後片付けに積極的に参加しましょう。

しかし近年、核家族化等ライフスタイルの変化により、家庭の「食卓」でのコミュニケーションを通じた、食事のマナーや食文化の伝承などがおこなわれず、本来家庭が持つべき『家庭力』が減退しつつあります。

「食育」の基本は「家庭」であり、「健康」の始まりは「楽しい食卓」にあります。

動植物の命をいただくことで、自分の身体が成り立っていること、食物を育ててくれた人やおいしく調理してくれた人への感謝のために「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつや、「いつもありがとう」「おいしかった」の言葉かけから、家庭での食育を始めてみましょう。

また、熊本市がおこなったアンケートでは、食育に対する意識や実践度は、男性より女性が高くなっています。家庭での食育を進めるために、みんなで食事づくりや後片付けに積極的に参加しましょう。

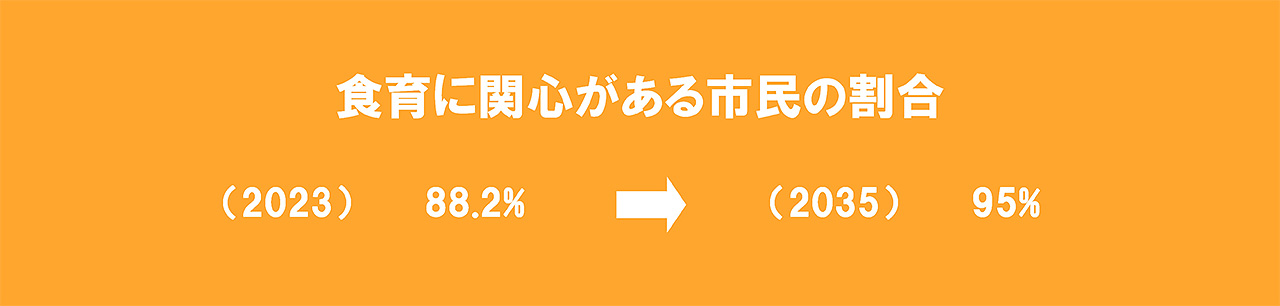

熊本市の検証指標

こどもへの「食育」 ~楽しく食べるこどもになるために~

こどもの「育ち」をサポート

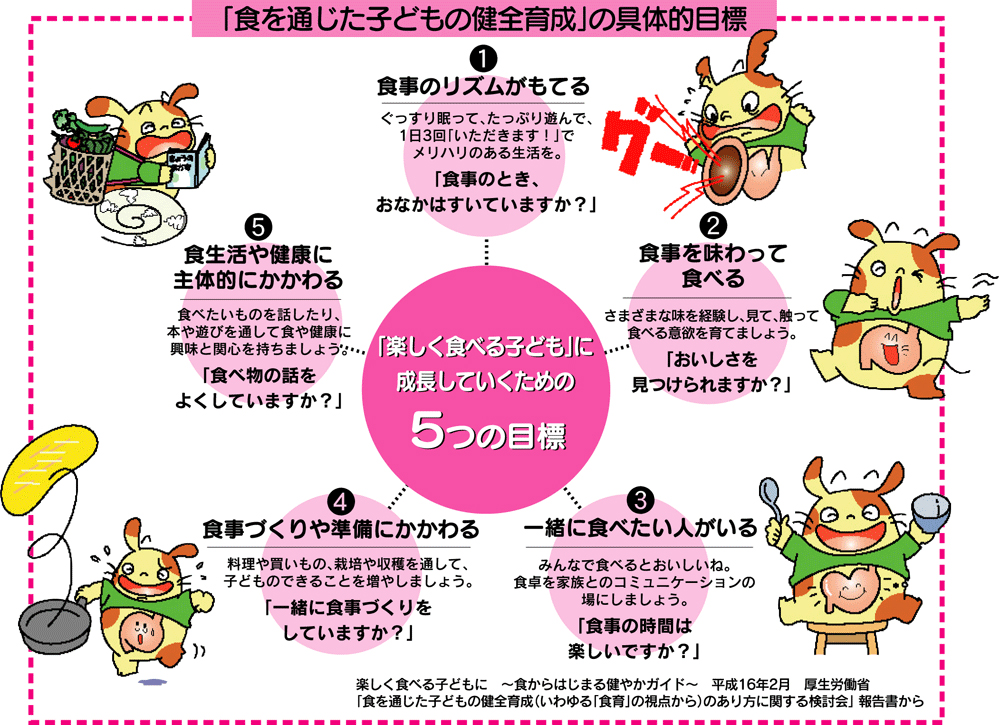

こどもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくためには、何よりも「食」が重要です。

食べることは生きるための基本なのです。

幼い頃から発育・発達段階に応じたさまざまな「食」の経験を積み重ねることによって、こどもたちが「食」に関心を持ち、生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送るための基本となる「食を営む力」を培うことが大切です。また、まわりの大人たちはこどもたちの「育ち」をサポートする食育活動を実践するように心がけましょう。

熊本市では、その応援隊として乳幼児期の「食育」の核となる保育所・幼稚園をはじめ、地域でこどもたちの食育に携わる関係者と行政が協働で熊本市こどもの食育推進ネットワークを組織し、「楽しく食べるこども」に成長するためのサポート活動を進めています。

食べることは生きるための基本なのです。

幼い頃から発育・発達段階に応じたさまざまな「食」の経験を積み重ねることによって、こどもたちが「食」に関心を持ち、生涯にわたって健康でいきいきとした生活を送るための基本となる「食を営む力」を培うことが大切です。また、まわりの大人たちはこどもたちの「育ち」をサポートする食育活動を実践するように心がけましょう。

熊本市では、その応援隊として乳幼児期の「食育」の核となる保育所・幼稚園をはじめ、地域でこどもたちの食育に携わる関係者と行政が協働で熊本市こどもの食育推進ネットワークを組織し、「楽しく食べるこども」に成長するためのサポート活動を進めています。

「楽しく食べるこども」に成長していくための5つの目標

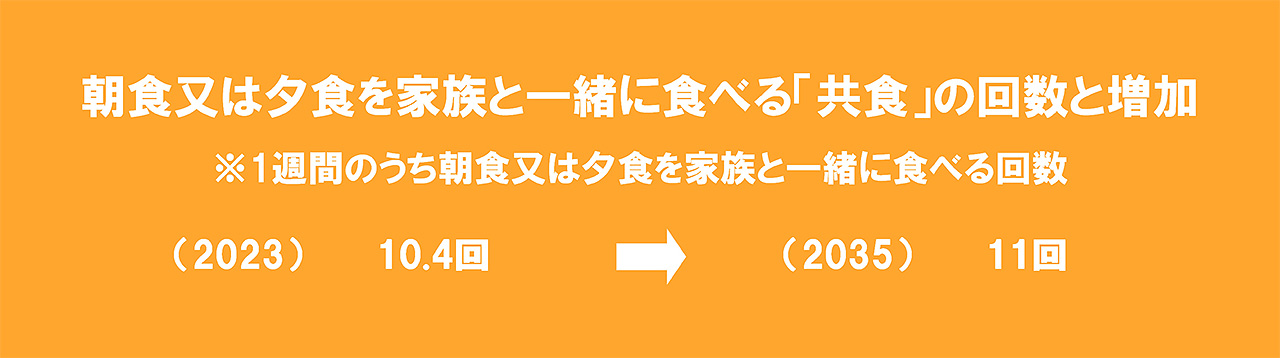

熊本市の検証指標

学校・保育所等での「食育」 ~経験から学ぶ「食」の大切さ~

給食は「生きた教材」

こどもたちが健全で健康な人生を送るためには、こどもの頃からさまざまな経験を通して、「食」に関する正しい知識と食習慣を身につけることが重要です。

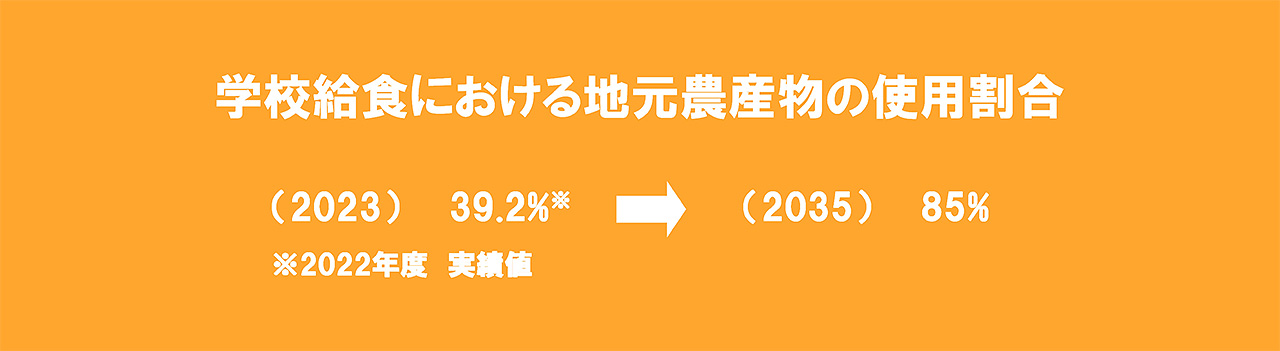

学校・保育所等では、給食への地元産物の導入など、給食を「生きた教材」として活用するとともに、こどもたちが、学校農園・休耕田等を活用した農業体験活動を経験することで、「食」への関心を育くむ取り組みをおっています。

またこどもの発達段階に応じた「食」に関する指導計画を策定し、学校長などのリーダーシップのもと、食育推進に組織全体で取り組む体制の整備を図っています。

学校・保育所等では、給食への地元産物の導入など、給食を「生きた教材」として活用するとともに、こどもたちが、学校農園・休耕田等を活用した農業体験活動を経験することで、「食」への関心を育くむ取り組みをおっています。

またこどもの発達段階に応じた「食」に関する指導計画を策定し、学校長などのリーダーシップのもと、食育推進に組織全体で取り組む体制の整備を図っています。

栄養教諭制度とは

食生活の多様化が進む中、朝食をとらないなどこどもの食生活の乱れが指摘されており、こどもが将来にわたって健康に生活していけるよう、栄養や食事のとり方などについて正しい知識に基づいて自ら判断し、「食」をコントロールしていく「食の自己管理能力」や「望ましい食習慣」をこどもたちに身につけさせることが必要となっています。

そこで文部科学省は、平成17年4月から各学校における食育の推進に中核的な役割を担う「栄養教諭」制度を創設し、栄養教諭の早期配置を促進しています。「食」に関する指導と給食管理を一体のものとして行うことにより、地場産物を活用して給食と「食」に関する指導を実施するなど、教育上の高い相乗効果が期待されています。

(文部科学省HPより抜粋、改訂)

熊本市の検証指標

地域での「食育」 ~家庭、学校、地域が一体となった食育を~

地域で広げよう食育の輪

地域ではいろいろな食育の取り組みがおこなわれ、個々の活動が互いに連携することで、多様な相乗効果を生み出しています。

特に学校や保育所、事業所等は地域における食育の核として、それぞれの対象者だけではなく、こどもや従業員等を通して、その保護者や家族にも情報を発信し、家庭に伝えることで「家庭力」を向上させ、地域住民の健康づくりへとつなげていくことが必要です。

そこで熊本市では、「給食だより」や「食育だより」等を保護者向けに発行し、家庭への啓発をおこなうとともに、地域の人々と一緒に「ふれあい給食」や「給食講演会」などを実施し、異世代交流による取り組みを進めています。

また、学校や保育所等は、PTA等関係団体や食生活改善推進員や民生委員・児童委員等地域支援者と連携して、それぞれの立場で足りない食育を地域で補完し合い、家庭、学校、地域が一体となって食育を展開する取り組みをおこなっています。

特に学校や保育所、事業所等は地域における食育の核として、それぞれの対象者だけではなく、こどもや従業員等を通して、その保護者や家族にも情報を発信し、家庭に伝えることで「家庭力」を向上させ、地域住民の健康づくりへとつなげていくことが必要です。

そこで熊本市では、「給食だより」や「食育だより」等を保護者向けに発行し、家庭への啓発をおこなうとともに、地域の人々と一緒に「ふれあい給食」や「給食講演会」などを実施し、異世代交流による取り組みを進めています。

また、学校や保育所等は、PTA等関係団体や食生活改善推進員や民生委員・児童委員等地域支援者と連携して、それぞれの立場で足りない食育を地域で補完し合い、家庭、学校、地域が一体となって食育を展開する取り組みをおこなっています。

熊本市の検証指標