文字サイズ

小さく

標準

大きく

食品事業者の方へ

臨時での営業(許可)

1.臨時営業(許可)とは

臨時営業とは、短期間に限り簡易な施設を用いて行う営業をいう。

- 許可期間:1週間を限度とする。

- 許可の種類:飲食店営業のうち、「簡易な営業」

「簡易な営業」とは…

そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業のこと。

2.許可の条件

| 認められる調理行為 | 1日の営業に必要な水の量 | |

|

|

約40 リットル/日 |

|

|

約80 リットル/日 |

※調理の工程等により必要な量の水を供給し、かつ排水を保管することができる貯水設備を有すること。

※使い捨て容器を使用すること。

3.食品の仕込み場所

食品の仕込みは、法に基づく許可施設または飲食店営業の施設基準に準じた施設で行うこと。

4.施設の衛生管理について

- 清潔、清掃等の一般的な衛生管理及びHACCPに沿った衛生管理を行うこと。

5.許可申請の流れ

申請は、その営業所を管轄する保健所で行ってください。

事前相談

- 施設の設備や取り扱う食品を事前にご相談ください。臨時営業許可では、取り扱うことができない食品があります。

- 食品衛生責任者の資格者がいない場合(こちら)や、水質検査(水道水以外を使用する場合:井戸水など)が未検査である場合は、早めにご準備ください。

許可申請(申請の際に必要なもの)

- 営業許可申請書(臨時)(Excel様式)(PDF様式)

- 許可申請手数料

(営業許可申請手数料一覧(令和6年6月1日現在)) - 添付書類

6.施設基準について

7.主な施設基準

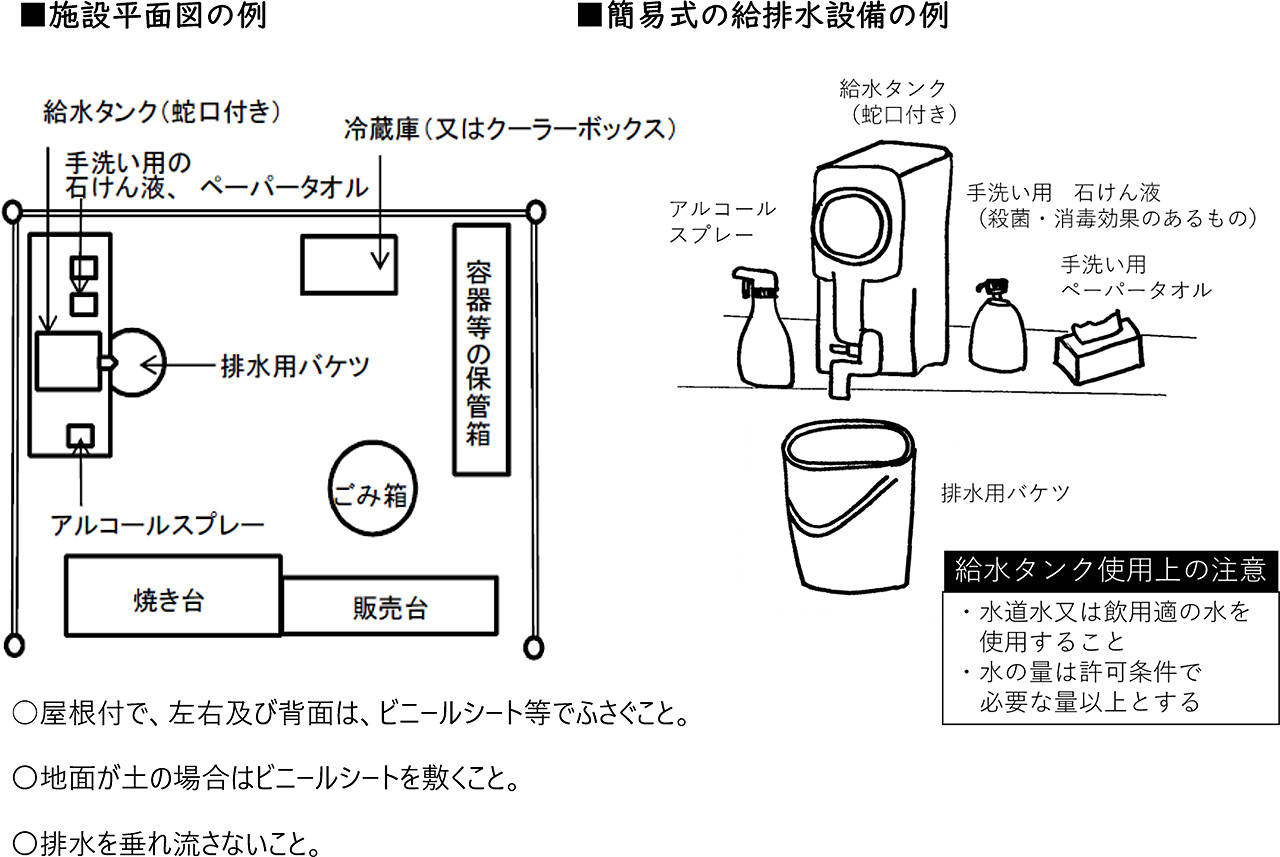

<施設>屋根等があり、必要な構造または設備、機械器具及び食品等の取扱い量に応じた十分な広さ。

<保管>ねずみ、昆虫、ちり、ほこり、廃水及び廃棄物から食品等の汚染を防止できる保管庫。

<給水設備>食品衛生上支障のない構造で、水道水等飲用に適する水を十分に供給できるもの。

<手洗>従事者の手指を洗浄及び消毒のための消毒薬を備えた流水式手洗い設備。

<保冷>取扱食品を常に保存基準の温度以下に冷却保存できる、温度計を備えた冷蔵または冷凍設備。

<汚物>廃棄物容器は、十分な容量で清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない不浸透性のもの。

8.簡易な営業における取扱い食品の例

- 既製品※(注1)を開封、加温、盛り付け等して提供する。

食品例:そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでん、かき氷等 - 半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する。

食品例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム(液状ミックスを原料として使用)等 - 米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する。

- 既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース(既製品の混合、又は濃縮液※(注2を希釈したものに限る。)、コーヒー等の飲料を提供する。

※注1 既製品とは、法に基づく営業許可施設又は営業の届出を行った施設において製造された調理することなくそのまま喫食可能な食品であり、包装済みかつ未開封のもの。

※注2 濃縮液は、既製品又は法に基づく許可施設又は飲食店営業の施設基準に準じた施設で製造されたものに限る。

9.食品取扱いの留意点

- 生もの(刺身、寿司等)は取扱わないこと。

- 原材料の細切等の仕込み行為や、弁当類の調理行為、おにぎりを作る行為は行わないこと。

- 前日調理を行わず、当日に調理を行うこと。

- かき氷、アイスクリーム類、飲物及び既製品を除き、供食前に加熱処理が行われるもの以外は取扱わないこと。